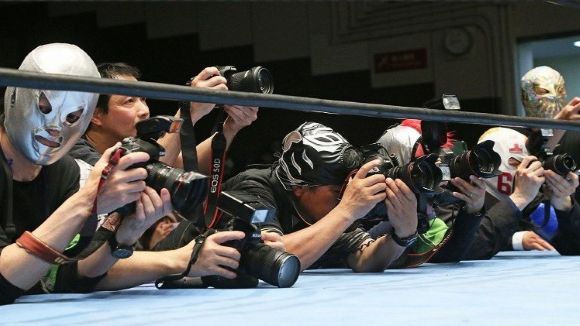

プロレス会場に来ているお客さんのほとんどが持っていて使用頻度の高い観戦アイテム、現代は間違いなく「カメラ」でしょう。

本格的なものでなくても、スマホひとつあれば試合や選手の写真が簡単に撮影でき、帰り道でもすぐに見られる時代です。

以前、プロレスを知らない人に「写真撮っていいんだ!」と驚かれたことがあります。

確かに音楽や演劇などのステージ系のエンタメでは公演中の撮影や録画録音は禁止されている場合がほとんどです。逆にプロ野球などのスポーツ系はほぼ撮影は問題ないです(不法アップロードや販売目的は当然ダメですが)。

おそらく撮影OKに驚く人たちは、プロレスをステージ系寄りのエンタメと意識しているからでしょう。

今回は、プロレスと写真や動画撮影の関係性、撮る人と撮らない人の相違点、についてのお話です。

プロレスって基本的に撮影OK

そうです。特定の大会を除いてプロレスの大会中は写真撮影OKなのです。

さらに最近は何秒以内という制限付きで動画撮影も可能な団体や大会も増えています。

その目的としては、撮影したお客さんがそのショート動画をSNSに投稿し、会場に来られないプロレスファンへの情報提供がリアルタイムで行われること。そしてプロレスを知らない層までプロレスの面白さを広げるひとつの戦略になっているとこ、という利点によるものです。

会場と映像で見るプロレスは、まるで迫力が違います。試合はSNSから写真や動画で見るので会場へ行かない、というファンが多くないという団体側の確信とファンとの信頼もあって生まれた策とも言えます。もし数十秒の動画がバズって世界的に拡散されたときの宣伝効果は絶大なものですし。

撮影する人としない人

もちろん、会場での観戦中は写真を一切撮らない、というファンもいます。

プロレスは「瞬間」を感じる取ること。一期一会の芸術であって、技の迫力、選手の感情、観客の熱気、それらをリアルタイムで味わい、記録よりも記憶に刻むことで価値が生まれる。という気概はとても理解できます。

目の前の物事に集中したいノー撮影派からすると、撮影派の観戦スタイルが不安に見えてくるかもしれません。撮影がメインで試合を楽しんでいるのだろうか、プロレスの醍醐味である熱気は伝わっているのだろうか…。

これ、問題ないと思います。

撮影している人たちもプロレスが好き、だからです。プロレスのどの場面が感動し、選手のどの表情が刺激的か、ちゃんと理解して撮影し投稿しています。レンズは向けても視線はしっかりリングを見ています。

撮影するファンは、瞬間的なプロレスのシーンを作品として残し、形として振り返ることもできる。また同じ嗜好の人たちとも共有することで体験や感動の一体感を生み出したい。という考え方だと思います。

場内での大事なふたつのルール

このように撮影する人、しない人、どちらも間違いではないです。観戦スタイルに縛りはありません。

ただし、絶対に守らなきゃいけないルールがふたつあります。

ひとつが「ほかの人に迷惑をかけない」です。当たり前の一般社会的なルールです。

もうひとつが、これと同じくらい大事なルール、「プロレスを楽しむ」です。

お目当ての選手を撮り続けるのも、言葉も発せずひたすら試合を見つめるのも、それぞれです。

目の前のプロレスを、その臨場感や迫力、選手の熱量や感情、それをしっかり楽しんでいれば。

多様な魅力は楽しみ方で広がる

撮影したい人は記録や共有を通じてプロレスの魅力をさらに深めたり広めたりすることで喜びを得ますが、ライブ感を犠牲にする可能性もあります。

撮影しない人は試合の臨場感や熱気を最大限に味わえますが、記録としてのチャンスを逃すこともあります。

どちらもメリットとリスクがありますが、どちらもプロレスへの愛情表現です。

ルールを守りつつ、自分に合った楽しみ方を見つけて、プロレスの多様な魅力をそれぞれの視点で楽しめる場が理想ですね。

今回のまとめ。

会場に集まっている人たち

その全員が「プロレスが好き」ならば

撮っても撮らなくてもそこはハッピーな空間

SNSのショート動画というのは実に勘違いされやすいです。

切り抜き動画というのは訴求効果以上に弊害や悪意も強くなります。

プロレスの動画が一般層へ間違ったバズり方をしたときに「違う!試合を全部見て!その選手の近年の動向も見て!」と思うのですが、それは現代の「誰でも文春砲」な風潮そのものが問題であって、プロレスに限らず、なのでしょうね。

では、またここで。