20年ほど前に「人は見た目が9割」という書籍がベストセラーになりました。

要約すると『他人から受け取る情報の大部分を得ている「見た目」が人間関係やコミュニケーションに絶大な影響を与えているので、あらゆる場面で「見た目」を意識することの重要性を認識し、より良い人間関係を築きましょう』という内容です。

このように、見た目はとても重要といわれています。

外見はその人の精神とプロ意識

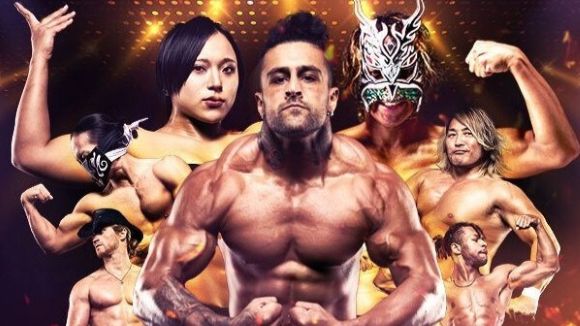

先日行われた「G1 CLIMAX 35」公開記者会見に奇抜過ぎる正装で登場したSANADA選手は壇上でこうコメントしました。

「人間は外見が全てではない、内面こそが大事だと多くの方が思っていると思います。ただ、外見とはその人の考え方、精神を100%表現できる場所でもあると思います。(G1に出場する)メンバー、あんまりかっこいいヤツがいないんですよ。そういうヤツらがさらにプロ意識を持ってやったら、益々この業界が発展するんじゃないかと思っています」

この独特で前衛的なファッションを堂々と着こなせちゃう選手にこう言われると納得するしかないのですが、プロレスラーの外見で最も重要視すべきなのは、記者会見のスーツでも入場時のガウンでもなく、まず「肉体」です。

今回は、プロレスラーにとって肉体の見栄えの意味とは。肉体を重視する理由とは。というお話です。

肉体は商売道具と表現方法

プロレスは、リング上で繰り広げる激しい戦いを通じて観客に興奮や感動を届ける競技です。

肌の露出が多い姿で戦うプロレスラーにとって肉体は「商売道具」であり、観客の心を掴むための「最適なプロ意識の表現」でもあります。

これは決して鍛え上げられた方が優れている、ということではありません。彫刻のような筋骨隆々でも、ぷよぷよなぽっちゃりでも構わないのです。

大事なのは、各選手が最も自分らしさを出せるための肉体作りです。

技の正確さを高めるために肉体を絞る。技の破壊力をアップさせるために肉体を大きくする。軽量級のハイフライヤーなら筋肉を際立たせ見栄えの良いスタイルにする。肉弾系大型選手ならコントロールができる範囲内で分厚い体に仕上げる。その選手が持つ身体的特徴と自分が目指す選手像により肉体造りのゴールもそれぞれ異なります。

そして、特徴と意思と肉体が合致したとき、試合中に伝えられる自己表現やメッセージの説得力も大きく増幅します。

まずは壊れないための肉体

もちろん、相手の攻撃に耐えられる、受け身を取っても壊れない肉体作りは必須。

高いところからダイブする。相手を持ち上げて投げる。イスやテーブルなどの什器を叩きつけられても怪我をしない。人間離れした跳躍力で飛ぶ。それらをすべてを受け止める。そういった受け身も含めた超人的肉体表現がプロレスの魅力です。

選手の見た目が観客に伝えられる最初の非日常としての「プロレス」であるなら、一般人と変わらぬ体格ではエンターテインメントとしても成立しません。

対戦相手どころか観客まで不安を募らせる不安だらけのコンディションのままリングに立つことは避けなければなりません。何より、大怪我の要因にもなりますから。

それぞれの肉体 それぞれの信頼

このように、プロレスラーの肉体というのは、選手が一番最初に観客へ信頼感を与えることができるプロレスラーとしての無言の自己紹介のようなものです。9割と言われる「見た目」でプロレスの情報を伝えられます。

そして、美しさや逞しさを誇示するための、技を美しく放つための、迫力のある攻防を見せるための、自己表現やストーリーを明確に観客へ伝えるための、過酷な試合でも怪我なく乗り越えるための、それぞれの肉体作りが加わってきます。

選手個々に見合った肉体作りは、対戦相手と観客への信頼を築くため。それら全部が、プロレスラーに必要な、プロレスラーのための肉体です。

また、鍛え上げられた肉体だけが評価される、というのは私は違うと思っています。

もちろん個性のひとつではあるけど、私たちが見ているのはプロレス。ぷよぷよだるだるしていても、肉体を通じた信頼を生み出せれば問題ないです。

勝負服はたくさん着よう!

最近はTシャツ着用のまま戦うのがトレンドになっていますし、コスチュームの布面積割合も増加傾向にあります。ここ一番でしか上半身裸にならない選手も少なくはないです。

もしプロレスを広く世間に届けたいのであれば、プロレスラーらしい肉体をもっと誇示すれば言葉がなくても見た目で非日常というプロレスの世界が伝わるんじゃないかと。

その肉体、隠すのはもったいない…!と思ってしまうのです。

今回のまとめ。

プロレスラーの肉体は

誇り、信頼の証、生き様

そして、裸は勝負服

どんなにぷよぷよだるだるな体でも、その体格をキープし続けるのって実は相当な努力。

筋肉量や美しさに関係なく、プロレスラーとしての肉体をどんどん見せつけて、プロレスラーの勝負服をどんどんアピールしてほしいです。

では、またここで。