順番は守る。小さな頃からそう教えられてきました。

順番待ちの列があったら行儀良く最後尾に並び、もし急ぎの人がいたら「お先にどうぞ」と譲ってあげる。

これって人間としては正しいですが、プロレスラーとしては大間違い。そんなマナーを守っている選手は通用しません。

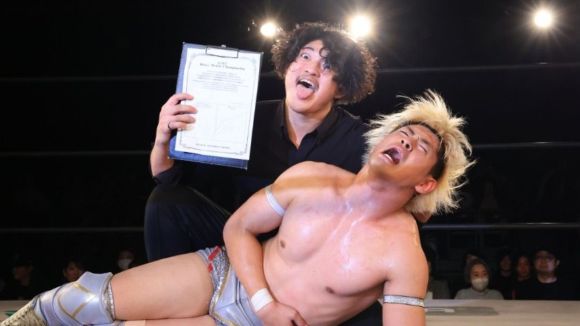

タイトルへの挑戦権というのは順番制ではなく自己主張したもん勝ち。次の挑戦者として自分が相応しいと思ったら順番飛ばしでも即座に割って入るような心意気が必要です。

ひとつのタイトルマッチが終わると、順番抜かしをした選手が挑戦表明したり、チャンピオンが戦いたい選手を指名したりと、次のタイトルマッチに向けてのストーリーが始まります。観客はその挑戦者に期待を託したり、意外な選手の出現に驚いたり、それがプロレスの楽しみです。

というのは重々承知なうえで。

実は最近の各団体の挑戦者には個人的にやや疑問点が残るケースも増え、素直に受け入れらないままタイトルマッチを観戦することも多い傾向にあるのです。今回はこの「挑戦者としての資格とは?」について考えてみます。

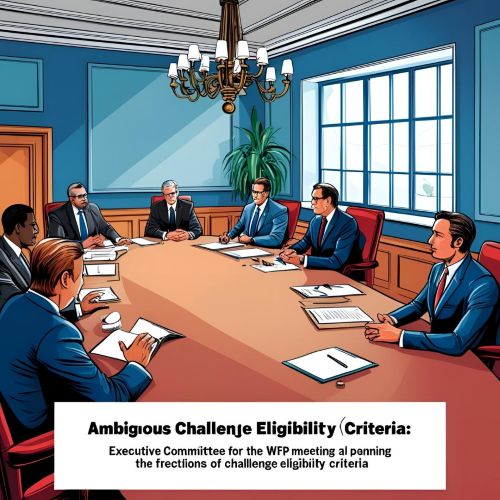

曖昧な挑戦者の基準

そもそもランキング制度を導入していないプロレスという競技において、挑戦権利資格や選考基準は曖昧です。挑戦資格を明確にするパターンでは、誰と誰が挑戦者決定戦を行い、勝者がタイトル戦に挑む、という流れなのですが、それだとカードの決定が大会直前になってしまうため毎回実現できないのも仕方ないこと。

結局はファンが支持するか、納得できるかという部分が重要です。

リング上で挑戦表明をした選手を応援できるか、この選手のタイトル戦が見たいか、王者になってほしいか、という感情移入の要素がないと挑戦者への期待は膨らみません。

あまりにも実力や結果が伴っていない選手が挑戦者になり、その理由への疑問が消えないまま試合を迎える場合、このストーリーについていけないことがファンの減少にも繋がってしまいます。

もちろん、新しいスター選手を生み出したい、選手の価値を大きく上げたい、対立構造をさらに明確化したい、というような団体側の思惑も理解できるのですが、じゃあ誰でもいいよというのはまた別で、タイトルマッチに臨む以上、観客のそういう気持ちを払拭させる説得力がほしいのです。没頭させてくれるなら強引でも構いません。その選手がキャリアで何度挑戦できるかわからないタイトルマッチを「時期尚早」とか「少し前に挑戦したのにまた?」という乗れない気持ちで見るのはとてももったいないことです。

組織がすべきこと、選手がすべきこと

新日本プロレスが昨年新体制を発表した「IWGP実行委員会」という組織。これもせっかくならフル活用すべきなのですが、組織が明確化されたことでむしろ不透明化しているというのが現状です。

挑戦者の選考が不可解だったり、具体的な活動内容が公表されなかったり、ましてや記者会見にも出席されないので挑戦資格や基準の理由すらファンには届いていないのは残念です。

今後は改善や活動報告などあるかもしれませんが、権威のある王座を管理する以上、組織としての信頼を得てもらいたいです。

団体ではなく選手側だと、時期尚早や直前に敗退した選手が自ら挑戦アピールする行動。これはまったく問題がないです。

最初に述べたように、プロレスラーにはそんなマナーは必要ないと思うので。

ただ、観客がそれに対して冷ややかな反応だった場合に、その空気を感じ取って段階を踏むという機転もあるとなお良いとは思います。もし強引に挑戦権を手にしたなら、それはそれでその選手の価値になるので、その空気を逆手に取るぐらいの気概があれば最高ですが。

挑戦はタイミングが重要

難しいんです、挑戦者の資格って。先月は待望されてたのに今は見向きもされない、なんてことありますから。

要は、タイミングです。ですが、タイミングって一番難しいんです。

でも、空気を把握してベストタイミングを作り出すのがプロレスラーでありプロレス団体なんです。

本日のまとめ。

順番を守らないのがプロレスラー

タイトルの権威を落とさないのが団体

楽しむ姿勢で否定だけにならないのがファン

その三角形の中心にいるのが挑戦者

ちなみに、ランキング制度の導入は大反対です。それを実施し頓挫したケースを何度も見てますし、プロレスってのは誰が誰より強いとか数字で表現する競技じゃないんで!

高校生のとき、学力テストが同学年400人中397番だったこと、未だに根に持ってないんで!

では、またここで。